「中国輸入の仕入れはどうすればいい?」

「中国からの仕入れを失敗したくない」

「中国語ができない場合は、どう対処すればいい?」

中国輸入は難易度が高いと感じている方も多いのではないでしょうか。言葉が通じないときちんと仕入れができるか不安ですよね。

Tas

Tas中国輸入の仕入れポイントをしっかり押さえれば、成功率を高められます!

この記事では、中国輸入OEMで0から月数百万円の利益達成を実現し、120名以上の物販ビジネスを支援してきたTasが、以下の内容について解説します。

- 中国輸入の仕入れが難しいと感じる理由

- 中国から商品を仕入れる方法

- 中国輸入の仕入れサイト

- 仕入先選定の注意点

- 儲けるコツ

- 仕入れに活用できる代行業者

中国語ができない場合の対処法も紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください!

(実績者の声:【Tas Media】指導した方たちとの対談動画)

中国輸入の仕入れが難しいと感じてしまう理由|すべて簡単に解決できます

中国輸入の仕入れは、以下の理由から難しいと感じるケースがあります。

- 同じ商品画像なのに工場が大量にある

- ストア評価が多くあってよくわからない

- 工場選びを間違えるとひどい商品が届く

仕入れの成功率を高めるために、しっかりと内容を把握しておきましょう。

なお、対処法は後半部分で解説しています!

1.同じ商品画像なのに工場が大量にある

中国のECサイトを検索すると、同じ商品の画像がたくさんヒットします。複数の工場が同じ商品を製造しているからです。

あまりにも同じような工場が多いと、違いがわからず迷ってしまいますよね…!

各工場によって価格が微妙に異なるため、どこから仕入れるのが正解なのか判断できない方がほとんどでしょう。

2.ストア評価が多くあってよくわからない

中国輸入の仕入れ先の工場には、ストア評価が設定されています。

初めて中国輸入をする方は、ストア評価の役割がわからず、どのように選定すれば良いか迷うケースがあります。

仕入れ先の工場を選定するなら、ストア評価が何の役割があるのかを把握して、適切な見方をしなければなりません。

3.工場選びを間違えるとひどい商品が届く

中国輸入でストア評価を信じすぎると、とても販売できないような商品が到着するトラブルが発生します。

代行業者に検品を依頼しているのであれば、返品対応できる可能性があります。しかし、日本に直送してもらい、自分の手元に届いた後に発覚しても、ほとんどが返品できません。お金と時間が無駄になってしまうでしょう。

仕入れの失敗を減らすには、適切な工場を選定する必要があります!

中国から商品を仕入れる3つの方法

中国から商品を仕入れる方法は、以下の3つです。

- インターネット経由で工場と直接交渉

- 現地パートナーとの契約

- 【おすすめ】輸入代行業者の利用

順番に見ていきましょう。

1.インターネット経由で工場と直接交渉

インターネット上には、数多くの中国輸入に対応したECサイトが存在しています。ECサイトに掲載されている商品を選択して、工場と直接交渉をすることで輸入ができます。

ただし、すべての交渉を自分で行わなければならず、工場側の担当者は中国人のため日本語が通じません。翻訳アプリのレベルでは細かいニュアンスが伝わらないため、希望する商品を開発できない可能性があります。

また、仕入れ先の工場も自分で見つけなければなりません。ある程度中国輸入の経験がある人でなければ、品質レベルの低い工場を選んでしまう可能性があります。

工場と直接交渉する方法は、中国輸入の経験が豊富な方に適しています!

2.現地パートナーとの契約

ECサイトを介さず、現地の輸入パートナーを探して契約する方法です。

ECサイトの中には日本に直接輸入できない工場もありますが、現地パートナーを利用すれば、サイトで購入できない商品も仕入れられます。

ただし、初心者が新規でパートナーを見つけ出すのは、正直に言うと厳しいです。知識がなければだまされるリスクが高く、ちゃんとしたパートナーでも信頼関係を構築するのに時間がかかるためです。

すでに現地で信頼できるパートナーとつながりがあるケースに適しています!

3.【おすすめ】輸入代行業者の利用

輸入代行業者は、中国輸入に慣れていない人や現地とのコネクションがない人が仕入れをする際に多く利用されています。

日本語に対応した代行業者を利用すれば、中国語が苦手でも自分の要望を工場側に伝えて交渉してくれます。

値切りや商品の配送など、面倒な手続きをすべて任せられます。代行業者によっては、オプションで検品まで対応してくれるところも。初心者でも自分で行う手間を最小限に抑えられるため、効率的に商品の仕入れができます。

代行業者を利用すると手数料がかかるので、しっかり比較して選ぶことが大切です!

中国輸入の仕入れサイト4選【個人でもできる】

中国輸入の仕入れができるサイトは、以下のとおりです。

それぞれ解説していきます。

これから解説する内容は、関連動画「【中国輸入】仕入れ先サイトの特徴を把握してどれが良いのかを把握しよう!」で詳しく説明しています。ぜひ参考にしてみてください。

1.Taobao(タオバオ)

Taobao(タオバオ)は、中国のアリババグループが運営するECサイトです。

中国人向けBtoCの大手ECモールであり「ここで見つからないものはない」と言われるほど、販売されている商品の品揃えが豊富にあります。

他のECサイトにはない商品を仕入れられる可能性があります!

2.1688

1688は、アリババグループが運営するBtoBのECサイトです。

工場が直接サイト内に出品していることが多く、MOQ(最低購入数)が定められています。MOQは多くても100個以上なので、個人でも仕入れがしやすくなっています。

購入数に応じて単価が決められているため、発注数が多いほど仕入れ値が安くなります!

3.Alibaba.com(アリババ)

Alibaba.com(アリババ)は海外から中国の商品を仕入れるために運営されているECサイトです。

1688と同様にBtoB用にMOQが存在しています。海外で人気があると工場側が考えている商品を中心に出店されている傾向です。

日本で売れそうな商品を発見できる可能性があります!

アリババでの仕入れについては、関連記事「【初心者必見】中国仕入れはアリババがおすすめ!メルカリ転売のポイントや代行業者も紹介」にて解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

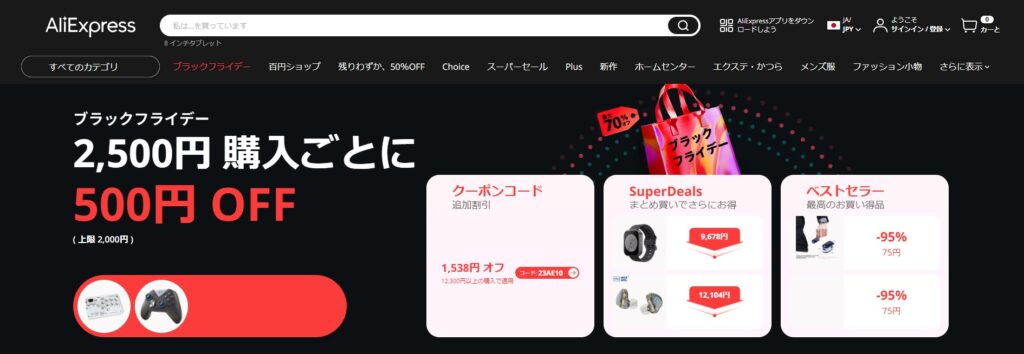

4.AliExpress(アリエクスプレス)

AliExpress(アリエクスプレス)は、海外向けのBtoCサイトです。日本のAmazonで買い物をしている感覚で商品を仕入れられます。

また、保証がついているのも魅力です。商品が届いた後に故障が発覚したら、AliExpressに連絡すると保証を受けられます。

1個からでも購入できますが、やや単価が高めなのが難点です…!

中国輸入の仕入れ先を選定する際の注意点4つ

中国輸入の仕入れ先を選定する際は、以下の注意点を意識しましょう。

- 【大前提】最安値で判断しない

- 見るべきポイント

- 気にしないほうが良いポイント

- 見ておいて損がないポイント

工場の選定ポイントを理解し、仕入れに失敗する確率を減らすことにお役立てください。

これから解説する内容は、関連動画「【プレイヤー目線】中国輸入ビジネスの仕入れ先選定方法 見るべきポイントとそうでないポイント」で詳しく説明しています。ぜひ参考にしてみてください。

1.【大前提】最安値で判断しない

中国輸入の仕入れ先を選定する際の大前提として、最安値のみで判断すると失敗します。

とはいえ、中国輸入は薄利で商品を回すイメージがある方もいるでしょう。仕入れ値をなるべく安く抑えたいと思うのは当たり前です。

しかし、僕は中国の経済成長に伴って人民元の価値が今後上がっていくと予想しています。すると、人民元の対日本円の価値が上がっていきます。

つまり、同じ価格の人民元でも、支払う日本円が増加するのです!

価格でしか差別化できないやり方は、今後事業の継続がしづらくなります。一般的に誰でも仕入れられるところから調達するのであれば、商品の品質面や加工の自由度を重視して選択していくべきです。

最初は他の工場より高くても、事業が成長してロット(発注量)を積めるようになれば、交渉次第では仕入れ値を安くしてくれる可能性もあります。

したがって、価格以外のポイントで工場を選定することが重要です。

2.見るべきポイント

仕入れ先の選定時に見るべきポイントは、以下の2つです。

- 自社での生産

- 直近の取引ステータス

それぞれ参考にしてみてください。

自社での生産

仕入れ先の商品一覧に「生产加工」という表記があるものは、自社の工場で製造されています。表記がない場合は、他社からの仕入れであることがほとんどです。

OEMはもちろん、転売をするにしても、自社で生産をしている仕入れ先を選定すれば、多くのケースで融通が利きます。

中国輸入の初心者は、自社で生産している仕入れ先を選定しましょう!

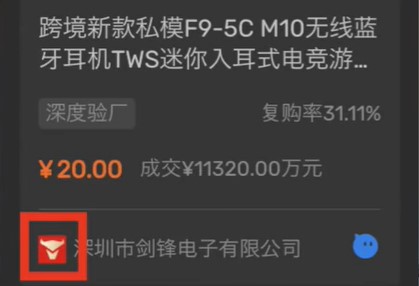

直近の取引ステータス

仕入れ先の中には、交易勋章(こういくんしょう)という項目でバッチがついている出品者がいます。バッチは直近30日での取引量を示すものです。

取引量が多いほど大規模な工場であり、対応がしっかりしている可能性が高いと判断できます。

万が一トラブルが発生しても、適切な対応をしてもらえるでしょう!

3.気にしないほうが良いポイント

中国輸入の仕入れ先を選定する際に、気にしなくても良いポイントは以下のとおりです。

- 累計の取引ステータス

- 会員ランク

- 他社比較データ

これらすべては、アカウントの買収や自作自演での偽造ができてしまいます。特に中国企業は自演や偽造をためらわない傾向です。

真面目に良い商品を製造している工場でも、見栄えを整えるためにやっていることが多くあります。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

累計の取引ステータス

中国のECサイトを閲覧していると、ダイヤや王冠マークを目にするケースがあります。

ダイヤや王冠マークは、累計の取引額を示すものです。

累計取引額が多いからといって、良い仕入れ先とは言えないので注意が必要です!

会員ランク

中国ECサイトには、牛の角みたいなバッチがついているところがあります。会員ランクを示すもので、年会費に応じて出品するプランが異なります。

高い年会費を払って良いプランを選択している工場は、大規模で対応がしっかりしている可能性があります。

しかし僕は、商品を仕入れる側からすると、本質ではないと考えています。

Amazonを例にすると、出品者が「小口出品」「大口出品」なのかということです。大口出品のセラーアカウントが良いかと言われたら、必ずしもそうではないでしょう。

大口出品のセラーでも、不正レビューをしていたり、商品の品質が悪かったりします…!

このことから、中国ECサイトで高い年会費を払っていても、良い仕入れ先と判断する材料にはなりません。

他社比較データ

中国ECサイトには、同業他社と比較して販売商品30日以内における以下のデータが記載されています。

- リピート率

- 商品内容の一致率

- 連絡のレス速度

- 出荷速度

「平均よりも高くなるほど良い仕入れ先」という考えは少し危険です…!

とはいえ、平均値同士の差異であれば「自社生産」「直近の取引ステータス」が同じような条件の工場のときに参考にしても良いでしょう。

また、OEMを依頼する場合であれば、ストア評価だけでなくサンプルも比較しましょう。データで比べるよりも現物の仕上がりを見たほうが、仕入れ先を選定しやすくなるのでおすすめです。

4.見ておいて損がないポイント

中国輸入の仕入れ先選定で見ておいて損がないポイントは、以下のとおりです。

- 工場データ

- チャットでの相談

それぞれ詳しく見ていきましょう。

工場データ

中国の工場は、取引量を増やしたいと考えているはずです。真面目に運営しているのであれば、少しでも信頼してもらえるように実績やアピールポイントを細かく記載しています。

さらに、工場内の実態をはっきりさせている仕入れ先であれば、バーチャルで見学ができるところもあります。

信頼できる工場かどうかを判断するため、できる限り多くの情報を集めましょう!

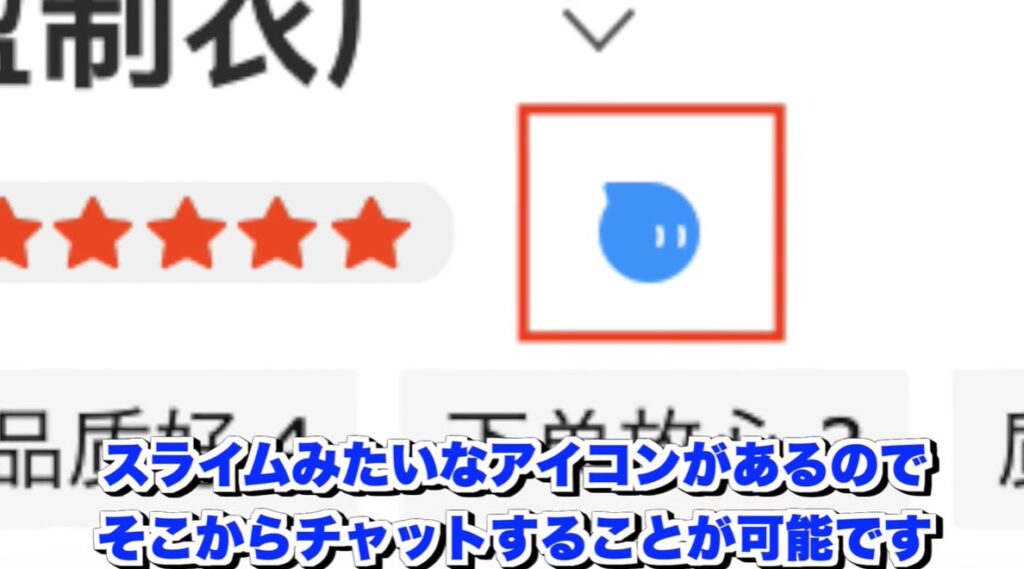

チャットでの相談

中国の工場は直接チャットで相談が可能です。簡単な内容であれば、直接やり取りしてみてください。

工場の対応やメッセージの丁寧さなどを見て、依頼するか判断するのも良いでしょう。

ただし、あくまでカスタマーサポートの対応しか見られないため、商品の品質までは判断できません…!

なお、代行業者を利用してつながった工場であれば、直接のやり取りはトラブルのもとになるので控えましょう。

このように、中国輸入で仕入れ先を選定し、稼げるようになるには知識が必要です。

正しいやり方を学びたいなら、ぜひTas公式LINEに登録してみてください。今ならネット物販に役立つ豪華特典をプレゼントしているので、ぜひお役立てください!

【儲からないを脱却】中国輸入の仕入れで原価負けしないための5つのコツ

中国輸入で商品を仕入れる場合、輸入コストや配送費などさまざまな費用がかかってきます。原価を正しく把握しないと、せっかく輸入してもほとんど利益が得られないことも。

そこで、中国輸入の仕入れでしっかり利益を取るためのコツを5つ紹介します。

- 工場から物量をまとめて仕入れる

- 中国からの配送方法を安く抑える

- 単価交渉をする

- 保管費用を安く抑える

- 販売後の発送費用を安く抑える

1つずつ見てみましょう。

なお、ここで紹介する内容は、YouTube「【中国輸入】 仕入れ原価で負けなくなる戦いをするためのポイント5選」でも解説しています。併せてチェックしてみてください。

1.工場から物量をまとめて仕入れる

諸運をまとめて商品を仕入れることにより、1個あたりにかかる送料が安くなります。

目安としては、1回あたり21kg以上。代行業者のタオタロウを使う場合、2023年11月時点の情報によると、OCS(航空便)配送の場合、21kg以上で26元/kg。20kgだと875元なので、1kgあたりの送料は半分くらいになります。

単品でも簡単に発注できるAliExpressは原価が高めなので、利益が得られない可能性が高いでしょう…!

しっかり稼ぐなら、1688といった金額が安いサイトから代行業者を使って仕入れるのがおすすめです。

2.中国からの配送方法を安く抑える

中国からの仕入れには、航空便や船便があります。航空便よりも船便のほうが配送費を抑えられます。

船便なら1トン以上でキログラムあたり7元程度のコストで配送可能です!

ただし、トン単位で仕入れる方の場合は、コンテナを使ったほうがより安くなる可能性が高いでしょう。

送料のうち、多くを占めるのが国際送料です。販売の規模を大きくして物量を増やしたほうが、中国輸入仕入れで稼ぎやすくなります。

3.単価交渉をする

工場に単価を安くできないか直接交渉するのもひとつの手です。ただし、単に値下げを依頼しても、すんなり応じてもらえるとは限りません。

「ロット数を上げる」「今後これくらいは発注する予定である」といった、相手にもメリットになる条件を提示することが大切です。

4.保管費用を安く抑える

中国で大量の商品を仕入れる場合、保管する費用は日本の倉庫よりも中国の代行業者の倉庫のほうが安い傾向にあります。

中国に商品を置いておき、必要なときに必要なぶんだけ送ってもらう方法も選択できます。ただし、こまめに配送する場合の送料には注意が必要です!

Amazonを利用している方は、FBA倉庫に商品を保管する方も多いでしょう。しかし、中国の代行業者に依頼して保管しておいたほうが費用は抑えられます。

どれくらいの頻度で日本に配送するかを考慮した上で、最適な保管場所を選んでみてください。

5.販売後の発送費用を安く抑える

商品が売れてから、お客さんの元に発送する際の送料もきちんと計算しておきましょう。これは、日本国内での話です。

商品ごとにサイズが違うので、それぞれ一番安い方法を選択することが大切です!

出荷件数が増えて実績ができてくれば、運送会社と特約契約を結べる可能性があります。通常よりも安い金額で発送できるため、件数が増えれば増えるほど節約できる金額は大きくなります。

初心者向け|中国輸入の仕入れに活用できる代行業者3選

初心者が中国から商品を仕入れるなら、中国語が不要で工場との交渉を任せられる代行業者の利用がおすすめです。

ここからはおすすめの代行業者を紹介します。

- イーウーパスポート

- タオタロウ

- シーレル

順番に見ていきましょう。

これから解説する内容は、関連動画「【中国輸入ビジネス】 代行業者オススメ3社を紹介! 初心者でも使える代行業者」で詳しく説明しています。ぜひ参考にしてみてください。

1.イーウーパスポート

イーウーパスポートは、会員制の貿易サービスです。

僕は中国輸入OEMで利用しています!

1個の商品を1,000個以上輸入するときのように、1回の取引量が多いケースに適しています。

月額費用が一律で約3万円と高いですが、商品調査や価格交渉・代行手数料はかかりません。検品費用や発送時の送料などは追加料金が必要です。

また、現地のパートナーを1人つけられるのも魅力です。ChatWork上ですべてのやり取りができるため、気軽に相談しやすい環境が整っています。

2.タオタロウ

タオタロウは、月額無料プランが提供されている代行業者です。

僕はアパレルの無在庫販売をメインに利用しています。細かい注文にも対応してくれるので、サイズや色の種類が豊富なアパレル販売と相性が良いからです。

アパレル事業で在庫を持とうとすると品種が多くて大変です…!

また、代行手数料5%のみで商品を仕入れられるため、毎月の取引額が少ない方におすすめです。

タオタロウの評判は、こちらの記事「【中国輸入】タオタロウの評判が良い理由8選!悪い口コミや登録方法も解説」で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください!

3.シーレル

シーレルはサイトが使いやすい代行業者です。

UI(ユーザーが目にする情報)/UX(サービスを通して得られる体験)に優れています。初心者でもすぐに使いこなしやすいため、迷わずに中国輸入に取り組めるでしょう。

僕はAmazonで月に100〜500個ぐらい売れる市場に対して、複数のSKU(商品を識別するコード)で戦っていくときに、シーレルを利用していました。

転売系や大量のSKUを扱う手法に向いています!

利用するのであれば、月額0円のプランではなく月額13,000円のプランに入ったほうが、代行手数料の割引やOEM対応などの様々なサービスが利用できます。

なお、代行業者を選ぶコツは、こちらの記事「【解決】中国輸入代行を選ぶ5つのコツと最強のおすすめ業者4社を紹介!活用すべき理由も解説」で詳しく解説しています。あわせて参考にしてください!

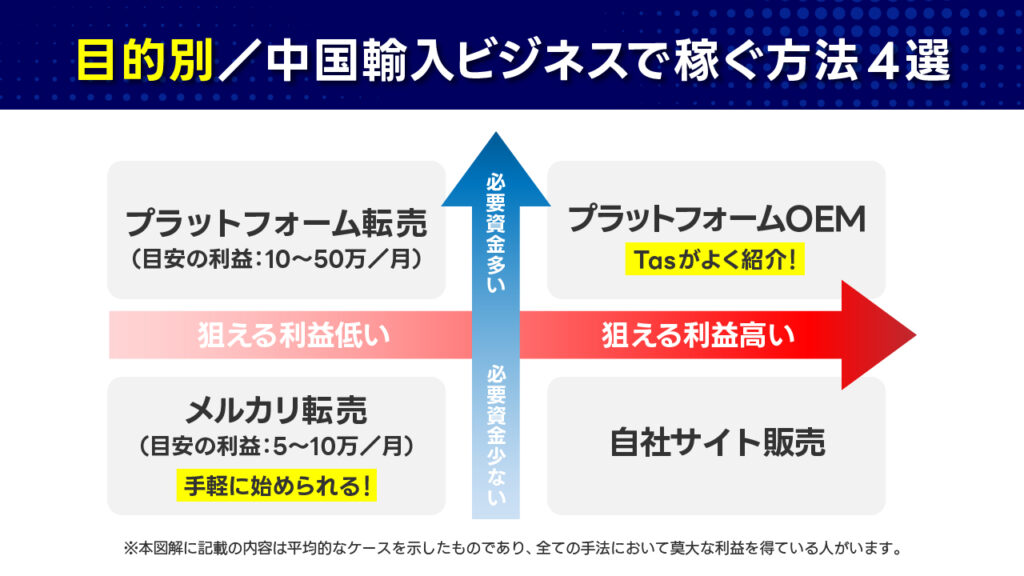

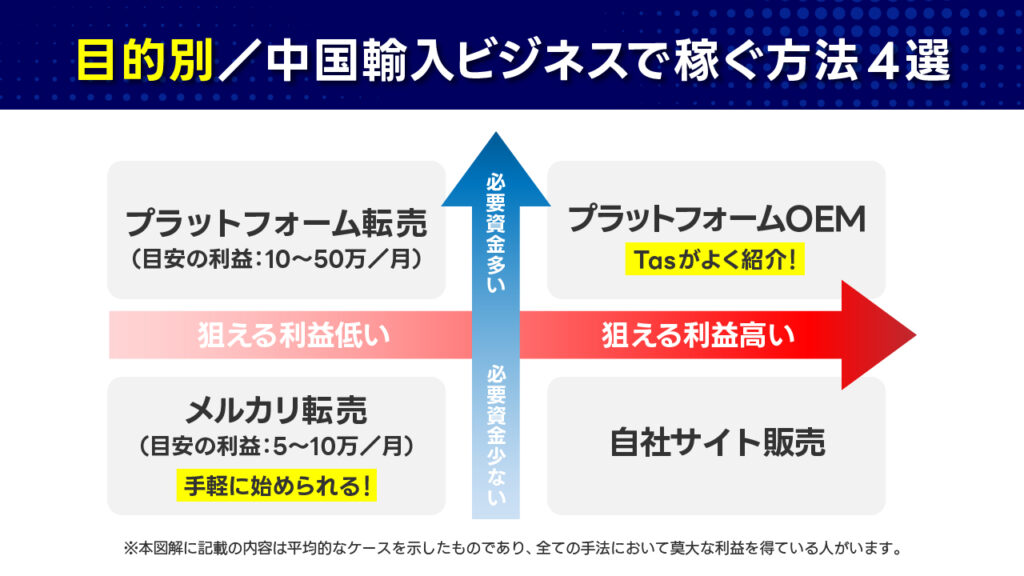

中国から仕入れた商品で稼ぐ4つの方法【自分のスタイルに合った手法を選ぼう】

中国輸入で仕入れた商品を販売して稼ぐ方法を4つ紹介します。

- メルカリで転売する

- プラットフォームで横流し転売する

- プラットフォームでOEM商品を販売する

- 自社サイトで販売する

1つずつ見てみましょう。

1.メルカリで転売する

メルカリは知名度が高く、初心者でも簡単に販売できるプラットフォームです。ランニングコストがかからず、低資金でスタートできるので副業にもおすすめ。

また、SEO(検索上位表示を狙うこと)といった施策も必要ないため、初心者でもしっかり戦えます。

簡単ではありますが、きちんと売れる商品をリサーチすることが大切です!

中国から輸入した商品をメルカリで販売する方法は、関連記事「【副業初心者におすすめ】中国輸入メルカリ販売は稼げる!リサーチのポイントも紹介」にて解説しています。ぜひチェックしてみてください。

2.プラットフォームで横流し転売する

楽天市場やYahoo!ショッピングといったプラットフォームに、輸入した商品を横流し転売する方法も意外と稼げます。

ただし、Amazonは1つの商品に対して相乗り出品するというカタログ主義であるため、横流しとは相性がよくありあません。

また、楽天は販売しやすいですが、出店のハードルがやや高め。また違反に対してもかなり厳しいため、今から横流し転売を始めるなら、Yahoo!ショッピングがおすすめです。

Qoo10やauPAYマーケットと並行して販売するのもいいでしょう!

楽天での出店が厳しい理由と対処法は、関連記事「【知らないと後悔】楽天出店が儲からないといわれる3つの理由!儲かる物販の方法やコツを紹介」で解説しています。あわせて参考にしてください。

3.プラットフォームでOEM商品を販売する

中国輸入商品から自社ブランド商品を作って、プラットフォームで販売する方法もあります。

手間をかけずに大きな売上が期待できる販売方法です!

もちろん、商品開発には時間や手間がかかります。また、商品を仕入れるのにはある程度の資金も必要になるため、決して簡単に始められるわけではありません。

しかし、一度売上の仕組みを作ってしまえば、半自動的に稼ぐことも可能です。資産性の高いビジネスを構築したい方向けの稼ぎ方です。

詳しい始め方は、関連記事「【保存版】AmazonOEMの正しいやり方8ステップ!成功に導く運用方法7つも伝授」で解説しています。AmazonOEMで、時間や場所に縛られない働き方を目指しましょう!

4.自社サイトで販売する

Amazonや楽天といったプラットフォームを利用せず、自社サイトで販売する方法もあります。広告やSNSから集客して販売するのが基本です。

ShopifyやBASEなど、簡単に自社サイトで販売するシステムも増えており、個人でも簡単に始めやすいでしょう。

無在庫販売もできるので、売れてから商品を仕入れる形で低資金の運営も可能です!

特にOEM商品を販売しようと考えている場合は、ブランドの世界観を演出しやすい自社サイト販売がおすすめです。

また、自社サイトを主戦場にしてプラットフォームにいるユーザーを誘導し、より売上を上げるといった方法もあります。知名度が高くなってきたら検討してみるといいでしょう。

ぜひこの記事を参考に、失敗しない中国輸入の仕入れ手法のやり方を身につけて、売上アップを目指してみてください。

なお、Tas公式LINEでは、ネット物販で稼ぎたい人に向けて役立つ情報を配信しています。

今なら以下の豪華特典を無料でプレゼントしています。

- 物販ガイドブック

- 自社ブランド講座

- 非公開セミナー動画

お気軽に登録してみてください!